Von Fabian Böker

Frankfurt, Stadtteil Gallus, Ecke Frankenallee/Hufnagelstraße. Autos fahren umher, Passanten und Passantinnen queren die Straßen, manche holen sich einen Döner, andere etwas beim griechischen Restaurant, die Gaststätte namens Normalkneipe wird am Abend bevölkert werden, vom benachbarten Schulhof der Günderrodeschule klingt Kinderlachen. Eine ganze normale Alltagsszene. Doch genau hier, auf dieser Kreuzung, liegt ein schwerer Schatten. Hier starb vor fast genau 40 Jahren ein damals 36 Jahre alter Mann. Überfahren von einem Wasserwerfer der Polizei. Sein Name: Günter Sare.

Man kann diese Geschichte auf vielen Ebenen erzählen. Mal bleiben für die Beteiligten Ratlosigkeit und Unverständnis zurück, mal Trauer oder sogar Wut.

Erste Ebene: der Mensch Günter Sare selbst. 36 Jahre alt, geboren in Gelnhausen, aufgewachsen im Frankfurter Gallusviertel, gelernter Maschinenschlosser, seit vielen Jahren in der linken Szene Frankfurts aktiv. Er baute das selbstverwaltete Jugendzentrum Bockenheim mit auf, saß in dessen Vorstand und machte dort regelmäßig Thekendienst. „Ein richtiger Macher“, wie sich eine Freundin von damals heute noch erinnert. „Und vor allem einfach ein korrekter Mensch.“

Einer, der sich politisch engagiert hat. Der sich an Hausbesetzungen beteiligte und dann „lieber im besetzten Haus Leitungen gelegt hat, als endlos über politische Einschätzungen zu debattieren“, wie ihn ein Zeitgenosse vor zehn Jahren im Journal Frankfurt beschrieben hat. Auch ging er auf viele Demos, im Frankfurt der 70er und 80er Jahre war viel los. Atomkraftwerke, Nato-Aufrüstung, Startbahn West. Oder der Kampf gegen Nazis. Wie zum Beispiel am 28. September 1985. Es sollte seine letzte Demo sein.

Die Demo – zweite Ebene – geschah aus einem konkreten Grund und an einem ganz besonderen Ort. An diesem Tag im Herbst war eine Veranstaltung geplant, die das Gallusviertel in Aufruhr versetzte. Die NPD richtete eine Versammlung aus. 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als der Hitler-Faschismus noch sehr präsent war in der Gesellschaft. Eine rechtsextreme Partei, die zwar zu dieser Zeit kaum eine Rolle in der Politik spielte, aber durchsetzt war von Altnazis. „Das waren richtige Herrenmenschen“, erinnert sich eine Aktivistin von damals. Menschen also, gegen die die 68er-Generation aufbegehrt hatte, und gegen die politisch aktive Menschen wie im Gallus dies auch 1985 noch taten.

Denn die NPD traf sich nicht irgendwo. Versammlungsort war das Haus Gallus. Ausgerechnet der Ort also, an dem ab dem 3. April 1964 der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess fortgeführt und am 20. August 1965 mit den Urteilen zu Ende gebracht wurde. Angeklagt waren 21 SS-Männer und ein Funktionshäftling, 360 Zeugen und Zeuginnen sagten im Laufe der rund zwei Jahre dauernden Verhandlung aus. Darunter 211 Überlebende aus Auschwitz. Dass genau dort nun eine Partei, die für „organisierte Unmenschlichkeit steht, ihre Versammlung abhalten soll, war eine Provokation sondergleichen“, sagt eine Zeitzeugin. „Das konnten wir uns nicht gefallen lassen.“

Nachbarschaftsfest auf dem Schulhof nebenan

Und so war schnell klar, dass die NPD sich nicht ohne Probleme treffen würde. Im Stadtteil wurde mobilgemacht. Direkt neben dem Haus Gallus, dem heutigen Saalbau, wurde auf dem Schulhof der Günderrodeschule ein Fest organisiert. Ein Nachbarschaftsfest gegen ein Nazitreffen – die Zahlenverhältnisse waren eindeutig: Rund 700 Besuchern und Besucherinnen des Festes standen 70 altgestrige NPD-Mitglieder gegenüber. Und gegenüber standen sie sich dann im Verlauf des Tages wirklich. Denn es wurde nicht nur bunt gefeiert, sondern eben auch protestiert.

Dritte Ebene: und das nicht nur gewaltfrei. Die Demonstranten und Demonstrantinnen versuchen, ankommenden NPD-Nazis den Zugang zum Haus Gallus zu blockieren. Es kam zu Schubsereien, Auseinandersetzungen, es flogen Gegenstände und Leuchtraketen, auch von Buttersäure ist die Rede. Manche sprechen von Straßenschlachten, andere von einer Knüppelorgie der Polizei. Im Laufe des Abends wiederholte sich das. „Hunderte junge Menschen haben gewartet, dass die wieder rauskommen“, erinnert sich eine Person, die dabei war. Als sie das taten, ging es wieder rund, auch die Polizei, die die NPD schützte, geriet ins Visier der Militanten.

Und dann eskalierte die Situation. Zwei Wasserwerfer der Polizei fuhren auf.

Was danach passierte, beschreibt die bereits erwähnte Freundin Sares eindrucksvoll. Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Man merkt ihr auch jetzt, 40 Jahre später, noch an, wie sehr sie die Ereignisse aufwühlen. Wir nennen sie Petra.

Ereignisse, die eine vierte Ebene darstellen. Denn sie führten zum Tod des jungen Aktivisten. Als die Wasserwerfer beginnen, ihre Ladung zu verschießen und damit die Demo auseinanderzutreiben, haben sie durchaus Erfolg. Die Demonstranten und Demonstrantinnen zerstreuen sich, bringen sich in Sicherheit, flüchten vor den harten, nassen und kalten Strahlen.

Alle bis auf Sare. Er bleibt auf der Straße. Ob aus Naivität, Kühnheit oder Übermut, ob das seinem Alkoholkonsum an diesem Tag zuzuschreiben ist – niemand weiß es. Klar ist nur, dass er von einem der Wasserstrahlen getroffen wird und dadurch stürzt. Und dass er wenige Augenblicke später von einem rund 26 Tonnen schweren Fahrzeug überrollt wird.

Petra hat diese Momente noch immer klar vor Augen. Sie erinnert sich an die Schreie: „Die haben Günter plattgemacht!“ Da ist es 20.52 Uhr. Direkt danach sieht sie, was gemeint war: Günter Sare liegt auf dem Boden, regungslos, an der Kreuzung von Frankenallee und Hufnagelstraße. „Wir haben unseren Freund da gesehen, in seinem eigenen Blut – und kamen nicht ran.“ Ihr Vorwurf: Die Polizei habe sie und die anderen nicht zu ihm gelassen.

Nur Michael Wilk, damals Medizinstudent, heute Arzt und Aktivist, sowie ein Arzt und ein Sanitäter können Erste Hilfe leisten. Aber auch das nicht uneingeschränkt, Wilk erhebt noch Jahrzehnte später den Vorwurf, dass die Polizei keine Scheinwerfer angemacht habe, obwohl er sie darum gebeten habe. Man behilft sich mit Autoscheinwerfern.

Doch all das bringt nichts: „Der ist uns praktisch unter den Fingern weggestorben“, erinnerte sich Wilk vor zehn Jahren in der FR. Petra wiederum weiß noch, wie Wilk irgendwann einfach mit dem Kopf schüttelte. Da wusste sie, dass es keine Rettung geben wird. Um 21.14 Uhr kommt der Rettungswagen, noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt Günter Sare.

Petra beschreibt die bangen Minuten mit zwei Emotionen. „Unsere Wut wurde immer größer, gleichzeitig liefen mir einfach nur die Tränen runter.“

Diese Emotionen teilt sie an diesem Abend und an den folgenden Tagen mit Hunderten, eher Tausenden anderen Menschen. Denn als sich die Nachricht von Sares Tod verbreitet, beginnt die fünfte Ebene. Es kommt noch am selben Abend zu einer Spontandemo, die ganz bewusst nicht friedlich abläuft. In der Nähe des Tatorts wird eine Daimler-Niederlassung angezündet, auf dem Weg in die Stadt werden zahlreiche Schaufenster eingeschlagen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden danach auf rund zwei Millionen D-Mark. Petra ist selbst nicht dabei, sie muss sich um ihr kleines Kind kümmern. Aber in den Tagen danach geht sie auf die Straße.

Tage, an denen „die Stadt gekocht hat“, wie sie sagt. Jeden Tag gibt es – meist gewalttätige – Demos oder andere Protestformen. Mal wird der Hauptbahnhof besetzt, mal das Schauspiel. Im ganzen Stadtgebiet finden die Aktionen statt, manchmal auch unterstützt von Aktivisten und Aktivistinnen aus anderen Städten, die aber auch in ihren Städten Solidaritätsdemos organisieren. In Frankfurt fahren immer wieder auch Wasserwerfer auf, was die Situation nicht gerade beruhigt. Kurzzeitig verhängt Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) sogar ein Demonstrationsverbot.

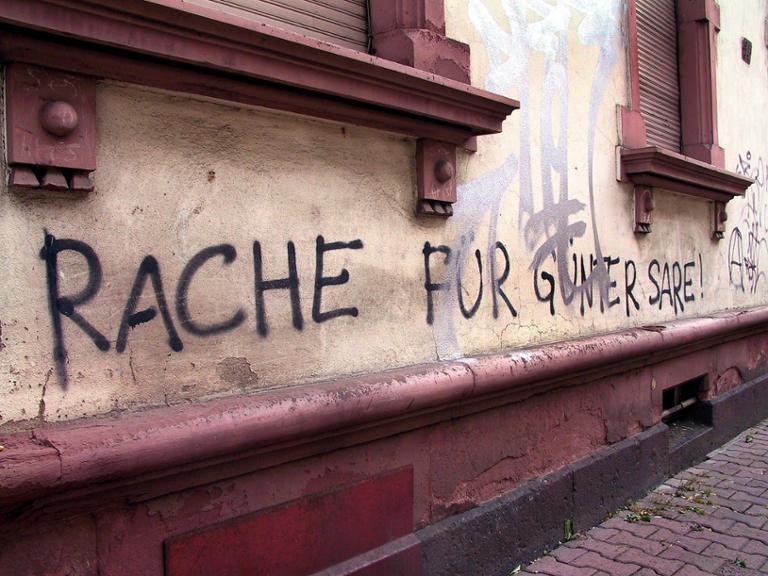

Graffiti erinnern an die Geschehnisse

Es tauchen auch Graffiti auf. In der Basaltstraße in Bockenheim steht: „Rache für Günter Sare!“. An einer anderen Stelle: „Günter Sare – das war Mord!“. An eine frühere Eisenbahnbrücke über die A5, kurz vor dem Nordwestkreuz, wird der Spruch „28.9.85 Günter Sare ermordet“ gesprüht. Er war bis vor einigen Jahren dort noch zu lesen. Am Ort des Geschehens wird zudem eine kleine Gedenkstätte eingerichtet, mit Blumen und einem Schild, auf dem es heißt: „Hier starb Günter Sare unter den Rädern eines Polizeiwasserwerfers. In Frankfurt darf kein Blut mehr fließen!“.

Abseits der Frankfurter Straßen hat der Tod Sares ebenfalls Folgen. Die hessischen Grünen unterbrechen ihre laufenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD in Wiesbaden, die Polizeidienstvorschriften für das Vorrücken von Wasserwerfern werden dahingehend geändert, dass seitdem stets mehrere Polizisten oder Polizistinnen mit einer Hand am Fahrzeug entlanggehen müssen.

Zunächst einmal aber wurde Günter Sare beerdigt. Wie zu erwarten, wurde auch das zu einer großen Demonstration. 2000 Leute zogen am 9. Oktober zum Friedhof nach Höchst. Auf einem großen Transparent stand: „Wir trauern um Günter Sare – durch Polizeigewalt umgekommen“. Ein Kranz am Grab trug die schlichte, aber vielsagende Aufschrift: „Wir sind entsetzt!“.

Und dieses Entsetzen sollte in linken Kreisen noch größer werden. Es ist die sechste Ebene: die juristische Aufarbeitung. Die begann im Juni 1986, als die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den Fahrer und den Kommandeur des Wasserwerfers wegen fahrlässiger Tötung erhob. Fast ein Jahr später begann der Prozess. In zwei Instanzen wurden die Angeklagten schließlich freigesprochen.

Denn, so das Urteil, es sei schwierig gewesen, durch den Wassernebel hindurch das Geschehen vor sich auf der Straße zu erkennen. Die Aussage des Fahrers, er habe auf der Straße keinen Mann gesehen, kurz bevor Günter Sare überrollt wurde, konnte nicht widerlegt werden. Vielmehr habe das spätere Opfer wegen seines Alkohol- und Haschischkonsums die Situation falsch eingeschätzt. Während einer Demonstration, hieß es in der Urteilsbegründung, herrsche eine „Kampfsituation“ – und Demonstrierenden müsse bewusst sein, auf Wasserwerfer zu achten.

Filmaufnahmen der Polizei lagen nicht vor, die Tonaufzeichnungsanlage, die den Funkverkehr mit anderen Einsatzkräften hätte aufnehmen sollen, war funktionsuntüchtig. Rechtsanwältin Waltraut Verleih, die die Angehörigen in einer Nebenklage vertrat, schrieb seinerzeit, dass „dies den Verdacht der Beweismittelmanipulation nahelegt“.

Sie erinnert sich auch, dass in einer ersten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft als Todesursache ein Steinwurf aus der Demo genannt wurde, dass das Recht auf eine Zweitobduktion gerichtlich hart erkämpft werden und dann gegen polizeiliche Widerstände durchgesetzt werden musste und Fotos von Sare kurz vor seinem Tod verschwanden, anlässlich der Auswertung durch die Polizei.

Für Menschen wie Petra war das Urteil ein weiterer Tiefschlag. Sie weiß noch, dass es innerhalb der linken Szene die einen gegeben habe, die tatsächlich Hoffnung gehabt hätten, der Prozess werde Gerechtigkeit bringen. Und die anderen, die von vornherein ein solches Urteil erwartet hätten.

Zur Rechenschaft gezogen wurde also niemand. Die Polizei sprach von einem tragischen Unfall. Für Michael Wilk sind die genauen Umstände nicht geklärt. Für Petra und viele andere, die damals dabei waren, steht bis heute fest: „Für uns bleibt es Mord“.